› 大津市の行政書士 こうたん日記 › 2010年02月12日

› 大津市の行政書士 こうたん日記 › 2010年02月12日2010年02月12日

最近の『遺言』相談から

あなたのご訪問に感謝です!

このところ4時半に起きている

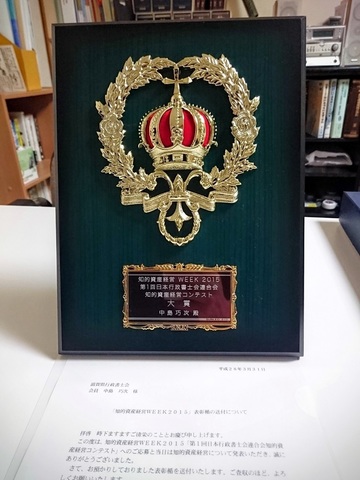

滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

最近の相談内容からちょっとピックアップします。

(実際の相談内容とは、あえて少し変更します)

Q

財産を3人いる子(A、B、C)のうちのCに

すべて相続させる遺言を作成してましたが、もし、

そのCが自分より先に死亡したらどうなりますか?

(推定相続人は、その3人の子のみ)

その前に、早くから遺言をしかも、公正証書で

作成されていたというのには感心です。

まず、この問題のポイントは2つ。

1.言者よりも先に、その1人が亡くなった場合

2.遺留分の問題

1.に関しては、

A

相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合

(以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、

遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)、

遺言のその部分は失効してしまいます。

なので、そのような心配があれば、

予備的に、例えば、

「もし、Cが遺言者の死亡以前に死亡したときは、

その財産を、〇〇に相続させる。」

などと決めておけばよいわけです。

これを「予備的遺言」といいます。

しかし、今回の場合、過去に遺言を作っておられます。

なので、上記の内容を追加した補充遺言を

改めて作るのがオススメです。

ただ、この際に一般的に問題になるのが、

以前作ってから、もしかなり時間が経過していると、

遺言者が認知症になっている可能性もあるということです。

このような状態で、自分で書く「自筆証書遺言」

にしてしまうと、あとで遺言能力に問題があったのでは

という疑義が生じます。

ただ、公正証書遺言にすると、遺言者の会話などを

公証人も確認しますし、それで大丈夫と判断できれば、

作成することが出来ます。

できれば、そういう心配がないように、

補充遺言を作成するのではなく、

最初から予備的遺言を入れておくことが望ましいですね。

で、2.の問題ですが・・・

法定相続より遺言が優先されるとしても、

遺留分だけはどうしようもありません。

遺留分とは、簡単に言えば、

民法によって保証された相続人の最低限の取り分のことです。

これは遺言者(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人

にのみ認められ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。

今回の場合、推定相続人が遺言者の3人の子なので、

この3人には遺留分があります。

遺留分の割合は、細かい算出方法は省略しますが、

相続人が直系尊属(遺言者の親)のみだと、

相続財産の1/3で、それ以外は、1/2です。

それを法定相続割合で割ります。

今回の場合、例えば相続財産が3千万円とすると、

その1/2で、1,500万円。

子が3人だから、3で割ると、1人500万円

ということになります。

遺留分を無視した遺言は、無効ではないんですけど、

遺言者が亡くなられた後、他の2人がCに請求したら

その時点で発生します。

つまり、遺留分を請求さらたら、いくら遺言に書いてあっても、

対応しないといけないんですね。

それを阻止する場合は、遺言者の生前に

あらかじめ遺留分放棄してもらうことも考えられます。

ただ、応じるかどうか・・・

なので、そうなっても大丈夫なように

遺留分だけは確保しておかないといけません。

Cが不動産も含めて全部相続したけど、

遺留分を支払うために、その不動産を

売らないといけないってこともあり得ます。

この場合の対策の1つとして、遺言者が受取人をCとした

終身保険に入っておくという方法があります。

生命保険は相続財産に含まれないので、

(相続税法は、みなし相続財産となるけど)

Cが受け取る保険金で遺留分を支払うことが出来ます。

ただ、遺言者がかなり高齢だと、それからの加入は、

ほとんど無理です。

「50、80喜んで」以上の年齢だと特に。。。

細かい部分は省略してざっくりと書きましたが、

やはり、元気なうちの早めの遺言、

そして保険の活用がいいですね。

それと、予備的遺言。

あとで、書きなおす必要が無くなりますからね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

このところ4時半に起きている

滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

最近の相談内容からちょっとピックアップします。

(実際の相談内容とは、あえて少し変更します)

Q

財産を3人いる子(A、B、C)のうちのCに

すべて相続させる遺言を作成してましたが、もし、

そのCが自分より先に死亡したらどうなりますか?

(推定相続人は、その3人の子のみ)

その前に、早くから遺言をしかも、公正証書で

作成されていたというのには感心です。

まず、この問題のポイントは2つ。

1.言者よりも先に、その1人が亡くなった場合

2.遺留分の問題

1.に関しては、

A

相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合

(以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、

遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)、

遺言のその部分は失効してしまいます。

なので、そのような心配があれば、

予備的に、例えば、

「もし、Cが遺言者の死亡以前に死亡したときは、

その財産を、〇〇に相続させる。」

などと決めておけばよいわけです。

これを「予備的遺言」といいます。

しかし、今回の場合、過去に遺言を作っておられます。

なので、上記の内容を追加した補充遺言を

改めて作るのがオススメです。

ただ、この際に一般的に問題になるのが、

以前作ってから、もしかなり時間が経過していると、

遺言者が認知症になっている可能性もあるということです。

このような状態で、自分で書く「自筆証書遺言」

にしてしまうと、あとで遺言能力に問題があったのでは

という疑義が生じます。

ただ、公正証書遺言にすると、遺言者の会話などを

公証人も確認しますし、それで大丈夫と判断できれば、

作成することが出来ます。

できれば、そういう心配がないように、

補充遺言を作成するのではなく、

最初から予備的遺言を入れておくことが望ましいですね。

で、2.の問題ですが・・・

法定相続より遺言が優先されるとしても、

遺留分だけはどうしようもありません。

遺留分とは、簡単に言えば、

民法によって保証された相続人の最低限の取り分のことです。

これは遺言者(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人

にのみ認められ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。

今回の場合、推定相続人が遺言者の3人の子なので、

この3人には遺留分があります。

遺留分の割合は、細かい算出方法は省略しますが、

相続人が直系尊属(遺言者の親)のみだと、

相続財産の1/3で、それ以外は、1/2です。

それを法定相続割合で割ります。

今回の場合、例えば相続財産が3千万円とすると、

その1/2で、1,500万円。

子が3人だから、3で割ると、1人500万円

ということになります。

遺留分を無視した遺言は、無効ではないんですけど、

遺言者が亡くなられた後、他の2人がCに請求したら

その時点で発生します。

つまり、遺留分を請求さらたら、いくら遺言に書いてあっても、

対応しないといけないんですね。

それを阻止する場合は、遺言者の生前に

あらかじめ遺留分放棄してもらうことも考えられます。

ただ、応じるかどうか・・・

なので、そうなっても大丈夫なように

遺留分だけは確保しておかないといけません。

Cが不動産も含めて全部相続したけど、

遺留分を支払うために、その不動産を

売らないといけないってこともあり得ます。

この場合の対策の1つとして、遺言者が受取人をCとした

終身保険に入っておくという方法があります。

生命保険は相続財産に含まれないので、

(相続税法は、みなし相続財産となるけど)

Cが受け取る保険金で遺留分を支払うことが出来ます。

ただ、遺言者がかなり高齢だと、それからの加入は、

ほとんど無理です。

「50、80喜んで」以上の年齢だと特に。。。

細かい部分は省略してざっくりと書きましたが、

やはり、元気なうちの早めの遺言、

そして保険の活用がいいですね。

それと、予備的遺言。

あとで、書きなおす必要が無くなりますからね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!